肩トレで広がりが欲しいならこれをやれ!三角筋中部にヤバいほど効く最強種目と筋トレ法を科学的に徹底解説!

三角筋中部をデカくするとあなたの体にとんでもない変化が起こりますが、ほとんどの人は○○に刺激を逃がしています。

肩を鍛えると肩のサイズが大きくなるのと同時に肩幅が広がることで逆三角形の体や背中が広く見えるようになり、前から見た姿や後ろから見た姿を大きく変えます。しかし、一生懸命トレーニングしているのに肩がデカくならない人もいれば数か月で肩のサイズが見違えて増える人もいます。

この差は肩の鍛え方によっておこる差です。三角筋という筋肉の性質を理解していないと一生懸命トレーニングしても筋肉はなかなか成長しません。逆に正しく鍛えれば三角筋は短期間でかなりデカくなります。この記事では科学的な根拠や専門家のアドバイスを基に肩の中でも最も重要な三角筋中部の鍛え方、最強種目について紹介します。

解剖学

肩を巨大化させるためには当然ですが肩を鍛える必要があります。筋肉というのはウエイトを持ち上げることによって発生する機械的な緊張に適応することで成長します。重要なのは機械的な緊張であり、筋肉を傷つけるわけではないことに注意してください。

近年の科学的なデータではこの筋肉の損傷やダメージは筋肉の成長をむしろ妨げるリスクがあることがわかっています。

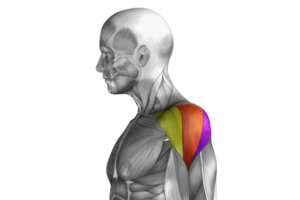

その中でも三角筋と呼ばれる上半身の中で最も巨大な筋肉である三角筋は一番外見に影響を与えます。これ以外にも肩には三角筋以外にローテーターカフと呼ばれる4つの筋肉がありますが、これらの筋肉は非常に小さく鍛えても肩のサイズにはあまり影響しない可能性が高いためこの部位を狙うのはボディメイクにおいて効率的ではないでしょう。

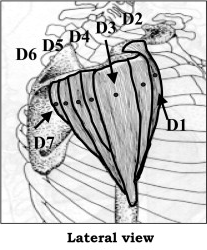

三角筋には前部と中部、後部の3つが存在していますが、ある科学的な調査によると三角筋は全部で7つのセグメントに分割出来ることを示しています。例えば体脂肪率の低いボディビルダーを見ると肩に多くのラインが入ってるのが見てわかります。

画像から見てわかる通り他の部位よりもD3は非常に巨大な筋肉サイズがあることがわかります。この筋肉を成長させることで肩の広がりが出るようになります。

肩を鍛えるとき、よくあるミスは前部や中部、後部を同じように鍛えることです。例えば肩の日では前部をまずは10setやって、中部を10set、後部を10setと同じボリュームで鍛えます。しかし、これは大胸筋の上部、中部、下部を同じボリュームで鍛えるのと同じでバランスの崩壊につながります。バランスの悪い肩は見た目が悪いことはもちろん、科学的なデータによると肩を痛めるリスクを増やす可能性があるようです。

なぜ同じように三角筋を鍛えてはいけないのか。というのもそもそも三角筋の3つの部位は成長速度が違うからです。

ほとんどの科学者が同意しているように三角筋は前部がはるかに成長しやすいです。というのもこれは大胸筋トレーニングのほぼすべてで高い機械的な緊張を受けるからです。後部も前部ほどではありませんが背中トレーニングで十分成長します。

しかし中部は大胸筋トレーニングや背中トレーニングに変わるものがないため、成長が遅れる傾向にあります。そのため、肩トレで前部のトレーニングに時間を使っている人はかなり高い割合で、前部がほかの中部や後部に比べて成長しすぎている可能性があります。大胸筋を鍛えていれば前部を鍛える必要はありません。その時間があるなら中部や後部に充ててください。

加えてスポーツサイエンティストのmike israetel博士は外見的に中部が最も重要と答えています。

肩の印象を決めるのはこの広がりや肩と腕の境界線の影です。そして、マイケルガンディル博士の調査ではボディビルダーの肩は前部が成長しすぎていることがわかっているように、実は肩トレでは中部を集中的に狙うのがベストです。大胸筋や背中のトレーニングをしっかりとやっていれば前部と後部は十分成長します。

肩の筋肉は腕を上げたり下げたり、肩関節を使う運動のすべてで使用されますが、その中でも三角筋中部は肩関節の外転によって強く刺激されます。肩関節の外転は腕を真横にあげる運動です。そのため、三角筋中部を鍛えるためにサイドレイズを行うことは非常に理にかなっています。

この種目は肩関節の外転に負荷をかけることで三角筋中部に機械的な緊張を与えます。

先ほど紹介したように筋肉は機械的な緊張に適応することで成長するため、中部が一番働く運動にダンベルを持ったりウエイトを引っ張ったり負荷をかけることが最も効果的な方法です。

三角筋中部を鍛えるときのタブー

三角筋中部を成長させて肩の広がりを作るためには正しいトレーニングが必要不可欠です。当たり前のように聞こえる人も多いと思いますが、効いてる感などの自分の感覚を過大評価したり、たった一人のトレーナーやボディビルダーの主観的なアドバイスを鵜呑みにしてしまう人も少なくありません。

それではどういったトレーニングをすれば肩を成長させることが出来るのか。ここからは科学的なデータや専門家のアドバイスを基に肩トレで絶対にやってはいけないタブーを紹介していきます。

高重量のみで鍛える

高重量のトレーニングは筋肉の成長にとって悪いわけではありません。ただ、肩トレで高重量ばかりで鍛えるとあるリスクがあります。

トレーニングで重要なことは筋肉を成長させることはもちろんですがケガをしないことです。ウエイトトレーニングのケガについて2010年の調査では1990年から2007年の17年間でアメリカだけで97万件もの事故が報告されています。

その中でも肩のケガは30%以上を占め、最もケガが起こりやすい部位であることがわかりました。

トレーニングは長く続けていくことが重要です。たとえ1日で100setやっても1日で終わってしまったら意味がありませんし毎日10setずつやれば2週間もかからずそれを抜くことができます。

menno henselmans博士によると安全に筋肉を鍛えるためには反復回数を増やすことが一番の解決策であると答えています。結合組織の可塑性は筋肉組織よりも低く、順応性は高くありません。どういうことか簡単に解説すると筋肉にとっては良くても、関節や腱、人体にとっては安全ではない場合があります。

ある研究によると1RMの70%、つまり12repが限界の重量を下回る負荷でのトレーニングは関節や腱への負担が最小限にできるようです。もちろんこの負荷を超えたら絶対に危険というわけではなく、高重量で鍛えてはいけないということではありませんが、ケガをしやすい状況下にある場合、低負荷高回数のトレーニングをする割合を増やしていきましょう。

低負荷高回数トレーニングはmenno henselmnas博士が話している通り本当に過小評価されています。このトレーニングでは筋肉が成長しないように思われますが、筋肉の成長効果も非常に高いです。2023/3月に公開された高齢者を対象にした最新の研究では101人の高齢女性を対象にした研究では12週間の全身トレーニングを低負荷グループと高負荷グループで分けたところ高負荷グループのほうが大幅に筋肉が成長していることを発見しました。(2.5vs6.)

もちろん高重量が悪いわけではありませんが、トレーニングの半分以上を高重量にするのはおすすめしません。おすすめとしてはメインを15~30repで限界に到達する負荷がおすすめです。これをすれば筋肉の成長と安全性の両方を満たした最高のトレーニングができます。

他の筋肉に負荷を逃がす

肩を鍛えず肩を成長させることは可能でしょうか。ほとんどの人は無理だと答えます。これは正しいです。筋肉は機械的緊張を受けて成長するため、中部に負荷をかけなければ成長することはありません。実際下半身を鍛えると上半身もそれに合わせてデカくなるという人もいますが、これは科学的データで完全に否定されています。

つまり、三角筋中部を成長させたいなら中部を鍛えましょう。「そんなの当たり前でしょ」と思う人は多いと思いますが、実は気づかず他の筋肉に負荷を逃がしている人は多く、特に三角筋前部については適切なフォームでトレーニングしている人のほうが少ないといっても大げさではありません。

三角筋中部を鍛えるときに多くの人が負荷をある二つの部位に逃がしています。それは三角筋の前部と僧帽筋の上部です。

まず三角筋前部について解説しましょう。三角筋前部に負荷を逃がさないために意識するべきポイントは肩、腕、ヒジのみっつです。

まずは肩の回転です。視聴者の人の中にはサイドレイズをするときは小指を上げたほうが中部に負荷が集中するというトレーニングアドバイスを聞いたことがあると思います。これは間違ってはいませんが正しくもありません。

確かにいくつかの科学的データはそれを示しています。例えばある研究では被験者に小指を上げるエンプティカンエクササイズと親指を上に上げるフルカンエクササイズで比較したところエンプティカン運動のほうが三角筋中部の活動が高いことを示しています。

しかし、これはエンプティカン運動が三角筋中部にとって効果的というわけではなくフルカン運動が三角筋中部にとって悪いということを意味しています。というのも別の研究ではこの2つに加えて手のひらが平行になるように肩が中立的な位置でサイドレイズを行ったところエンプティカンとニュートラルポジションでは三角筋中部の働きは同じでフルカン運動はそれらより少し低く、それに代わって前部の活動が非常に高いことがわかりました。

なぜならフルカン運動のように親指が上になると肩が外に回転することで前部が上を向くようになり、ダンベルを持ち上げる運動が前部によって処理されるようになりますが、それ以外、小指が親指よりも下になければ中部の負荷は最大になります。

そして最も多いのが腕の出し方です。

ボディビルダーのサイドレイズではヒジを曲げていたり、腕をやや前に出していたり、体を前傾させますが、この3つのうちどれかひとつでもやると三角筋中部の成長効果はとても低くなります。

menno henselmans博士は肩を痛めている場合を除き腕を曲げて前に出すのは間違いで、これをすることで三角筋中部ではなく前部を鍛えていると指摘しています。

まず腕を前に出すと三角筋前部が活動的になります。言うまでもありませんがサイドレイズとフロントレイズではフロントレイズのほうが三角筋前部の活動が高くなります。解剖学的にもこれは当然です。三角筋前部は大胸筋と同じく体の前面にあるため腕を前に出す運動によって活動的になるため、サイドレイズでも腕を前に出すと前部が活動的になります。

2020年の比較的最近の研究ではサイドレイズ中に腕を前に出すことで三角筋前部に負荷が大きく逃げたことを示しています。

腕を前に出したりお辞儀をするように体を前傾させるとフロントレイズに近くなることから三角筋前部に負荷が大きく逃げることになります。三角筋中部を鍛えるサイドレイズをしたい人はダンベルを横ではなく真横、100%横にあげる必要があります。

加えてヒジを過度に曲げるのも避けたほうがいいでしょう。そもそも三角筋中部はヒジ関節にはまたがらないため、ヒジを曲げる意味はそもそもありませんが、ヒジを曲げるとダンベルが前に出ることで前部が働くようになります。

ヒジの角度と三角筋中部の活動について調べた調査ではヒジの屈曲が150度、つまり30度を超えてヒジを曲げると三角筋中部の活動が下がっていき、90度曲げるとほぼ半分であることを示しています。対象肘を曲げる程度なら問題にはなりませんが、そもそも曲げる意味がないのでヒジは伸ばすという認識でいいと思います。

三角筋前部に負荷を逃がさないためにはヒジを伸ばして手を地面と平行にすることで肩を中立的な位置にします。そして真横にウエイトを持ち上げる。これが非常に重要です。ひとつでも間違えるとあなたの三角筋中部にかかる負荷は最低でも半分は前部に逃げてしまうと思ってください。

そして僧帽筋、トレーニング初心者の人は特にサイドレイズ後に僧帽筋が筋肉痛になった経験があることが多いと思います。これは僧帽筋に負荷が逃げているからです。

この原因はサイドレイズ中に肩がすくんでしまうことです。僧帽筋は肩甲骨の挙上といって肩をすくませる運動によって活動するためサイドレイズ中は肩をすくませないようにしましょう。特にサイドレイズでの後半、きつくなってくるとどうしても無意識に肩をすくませてしまうことがよくあります。

ここでおすすめの方法は肩を下げることです。ベンチプレスをするとき可動域と安全のために肩甲骨を寄せて下げます。この動きを応用しましょう。肩甲骨は寄せる必要はありませんが下げることを意識すると肩がかなりすくみにくくなるので三角筋の中部に負荷を集中させることができます。

三角筋の中部に負荷を集中させることは肩の成長においておそらく最も重要です。

ストレッチを殺す

サイドレイズでよく見かけるミスが、ダンベルをほとんど下げずにウエイトがある程度持ち上がった状態を維持しながらサイドレイズです。これをすると確かに筋肉に効いてる感はあります。しかし、こういった収縮を維持した効いてる感は筋肉の成長にとって何の役にも立たず、むしろ逆効果であることが科学的なデータによってわかっています。

筋肉の成長を最大化する方法について、レビューでは「筋肉が完全に伸びる可動域を採用する」ということが示されています。つまりどんなトレーニングでも筋肉が伸びる位置が必要です。

そして、肩の広がりを作る最強の種目を聞くと90%近い割合でダンベルサイドレイズという答えが返ってくると思います。この種目はかなり長い間ボディビルダーをはじめ多くのトレーニーに親しまれてきた肩のトレーニング種目ですが、近年の科学的データではこの種目は筋肉の成長にとって効果的ではないということが示されています。

ダンベルサイドレイズは三角筋中部にとって代表的な種目ですが大きな欠点があります。それは筋肉が伸びている位置で負荷がないこと。

効率的な筋肉の成長には筋肉が伸びている位置でウエイトの負荷がなければいけません。これはレビューという科学的信頼性の最も高いデータでも示されている現実です。

肩関節の外転は真っすぐ上にあげているように見えますが、実は肩関節を軸にした円運動です。つまりストレッチポジションでは横向きの力が必要ですが一般的なフリーウエイトのダンベルサイドレイズ、そしてアップライトロウでは全ての可動域で垂直にしか力がかからないためストレッチポジションで負荷がなく、強度曲線としてはインクラインカールとほとんど同じです。

非常に最近行われた研究では被験者にダンベルのサイドレイズとケーブルのサイドレイズを行わせて成長効果を計測しました。この研究ではそもそもトレーニング量が非常に少なかったためすべての被験者は筋肉がわずかにしか増えず、結論として両グループ同じと報告されましたが、ケーブルのサイドレイズは40%以上ダンベルのサイドレイズよりも肩の筋肉を成長させたことを示しています。

こういったストレッチポジションで負荷がかからない、もしくは非常に弱い種目は筋肉をそこまで成長させない可能性が高いです。最近公開された複数のデータ、そしてレビューでも示されているようにストレッチポジションで負荷のかかる種目はそうでない種目よりも効果が高い、もしくは少なくとも効果は同様であると示されています。

つまり、ストレッチポジションで負荷をかけないのは愚かといってもいいでしょう。少なくとも損はありません。必ずこの位置で負荷をかけてください。

最強種目

それではここから科学的なデータを基にした最強種目を紹介します。この筋肉を最短で成長させたい人は是非挑戦してください。

ライイングサイドレイズ

ダンベルのサイドレイズで三角筋中部を伸ばす方法は体を傾けることです。

体を傾けることでストレッチポジション。つまり腕が完全に下がったときに物理的な負荷。つまり重力がかかることになります。ポイントとして体の角度は地面と平行に近ければ近いほどストレッチポジションでの負荷が強くなり、収縮位置での負荷が弱くなります。

まだ十分なデータがあるわけではありませんが、こういった場合ストレッチポジションでの負荷を最大化するのがおすすめです。つまり少し傾くよりも完全に横になってサイドレイズをします。

動画の途中でも紹介したように三角筋中部にサイドレイズの負荷を集中させる方法はヒジを伸ばして真横にウエイトを持ち上げます。この種目は見ていただいたらわかる通り上部では負荷はゼロといってもいいでしょう。そのため90度の位置まで肩を外転させる必要はありません。

おおよそ30~45度まで持ち上げれば十分です。

ケーブルサイドレイズ

最もおすすめなのはケーブルのサイドレイズです。先ほど紹介したライイングサイドレイズはmike israetel博士が指摘しているように非常に難しいです。物理的な負荷がかかる範囲が狭く、そして強度曲線もバラバラであるためこの種目を好まない人も少なくありません。

実際、パーカーフィットネスのクライアントの方の中にもこの種目をしても全く三角筋中部に疲労を感じないという人もいます。ケーブルのサイドレイズはほとんどの人におすすめできる種目です。ストレッチポジションでの負荷を最大化させるためにもケーブルの高さは腕を下げた位置と同じ、もしくは少し下の位置がおすすめです。

注意点として腕は垂直になる位置で止めるのではなく、体と交差させるようにしてください。最新のサイドレイズの研究ではケーブルのサイドレイズ側は外転角度0度の位置で止めるように指示されていましたが、これをすると筋肉の成長を制限してしまう可能性があります。

サイドレイズをするとき、一度試してほしいテクニックがあります。それは体の後ろでレイズをすること。

ほとんどの人はサイドレイズを体の前で行います。ダンベルやケーブルは体の前で動きますが、wolf博士が推奨しているように後ろで動作させたほうが中部の成長にとって多くのメリットがあります。

まず肩が中立的な位置になります。肩がどういった状態になっているかを把握しながらトレーニングすることは実はかなり重要で、これが適切でないと狙った筋肉に負荷を集中させられません。腕を体の後ろに配置すると肩がかなり中立的な位置になり、ここで固定されます。

ケーブルサイドレイズやライイングダンベルサイドレイズのよくあるミスはストレッチポジションで肩が内側に回転してしまっていることです。三角筋は中立的な位置にあるとき前部が前、中部が横、後部が後ろになりますが、これが内側に回転すると中部が前に集まり、後部が横に配置されます。

腕を前に出して肩を内側に回転させると三角筋の中部ではなく後部が横を向くため、ストレッチポジションで中部ではなくこの筋肉が伸ばされ、持ち上げるときもまず後部が働くようになります。これでは三角筋中部にとって適切なトレーニングができていません。

肩が痛い、違和感がないという人でない限り腕は体の後ろで引っ張ることを強く推奨します。これによって肩が中立的な位置で固定されるため中部が横を向きます。加えてこのフォームでサイドレイズをすると腕が前に出たりヒジが出ることの予防にもなるため、きつくなってくるとついついフォームが崩れてしまうという人にもおすすめです。

筋トレメニュー

三角筋中部をデカくするとあなたの体にとんでもない変化が起こりますが、正しい鍛え方でその効果は全く違います。

ここからは具体的な三角筋中部を鍛える肩トレについて紹介します。まず筋肉を成長させるうえで絶対にやって欲しいことは高頻度で筋肉を鍛えること。これにはふたつのメリットがあります。

最新のメタ分析によると以下のことが示されています。まず筋肉は高頻度で鍛えるほど成長するということ。そして、トレーニングのセット数の筋肥大効果はセットを重ねるにつれて下がっていき、1セッションあたり11set以上、つまり12set目以降のセットは筋肉の成長にほとんど貢献しないということ。

このメタ分析を基にすると筋肉の成長は1日で集中的に鍛えるよりも少しずつ高頻度で鍛えたほうが成長するということは疑いようもありません。パーカーフィットネスのおすすめとしては3setを週5回以上で鍛える方法です。

これは別のメタ分析によると週11~18setが筋肉の成長と時間効率のいいセット数であることがわかっているため3setを5日行えば15setとなり、筋肉が成長するのに十分なボリュームを確保できます。

まず最初のセットは高重量を扱います。これはプログレッシブオーバーロードのためです。たくさんの研究で筋力を伸ばしていくと筋肉も同時に成長することがわかっており、筋力を伸ばすためには高重量を扱うことが重要です。

そのため最初のセットを10rep以下の高重量で鍛えます。筋力を伸ばすためには高重量を1set全力で持ち上げれば十分であるため最初のセットだけでOKです。

ここから2set目、3set目は15~30repの低負荷で行います。このセットは安全に高いボリュームで筋肉を鍛えます。大体の目安として最初の高重量セットの半分くらいの重量がおすすめです。

必ずトレーニング中は紹介したフォームを守ってください。これができていなければ仮に100setやっても肩はそこまで成長しないでしょう。ヒジを伸ばして腕を完全に真横、手を地面と平行にし、出来るだけ体の後ろでウエイトを持ち上げます。

コメント