胸トレで厚みが欲しいならこれをやれ!大胸筋にヤバいほど効く最強種目と筋トレ法を科学的に徹底解説!

大胸筋という胸にある筋肉はおそらくあなたの外見を最も変える筋肉のひとつです。あなたを正面から見たとき真っ先に目に入るのは大胸筋であり、「あの人は筋肉がある」と判断されるのは8割近くは大胸筋のサイズといってもいいでしょう。

しかし、実は大胸筋を効果的に鍛えるのはそう簡単ではなく、何年も筋トレしてるのに全然厚みがつかないと悩む人も少なくありません。例えばパーカーフィットネスも毎日腕立て伏せをしても胸がほとんど変わらなかった経験があります。このように一生懸命トレーニングしているのに胸がデカくならない人もいれば数か月で胸の厚みが見違えて増える人もいます。

この差は大胸筋の鍛え方によっておこる差です。この筋肉の性質を理解していないと一生懸命トレーニングしても筋肉はなかなか成長しません。逆に正しく鍛えれば大胸筋は短期間でかなりデカくなることを科学的なデータは裏付けています。

大胸筋トレーニングの常識には長年大きな勘違いがあったことがわかりました。

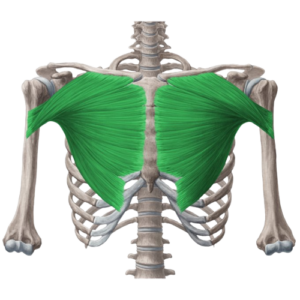

解剖学的

大胸筋の鍛え方を知る前にまずは大胸筋がどんな筋肉なのかについて理解を深める必要があります。鍛え方のほとんどは解剖学的な運動を基にされているものがほとんどであり、この解剖学的な働きを知らないと知識をトレーニングにいかせられなくなることもあります。

そのため、どんな筋繊維があるのか、そしてその働きくらいは知っておきましょう。

大胸筋はすべて上腕の外側に挿入されていますが起源はかなり広範囲です。鎖骨から上腕に向かって伸びている筋繊維もあれば、胸骨から伸びている筋繊維、肋骨から伸びている筋繊維もあり、非常に広い範囲をカバーします。

一般的には鎖骨から伸びている筋繊維を鎖骨頭、胸骨から伸びている筋繊維を胸骨頭、と分離して、これを大胸筋の鎖骨頭ではなく上部、胸骨頭を中部、下部と言い換えて3つに分類することが多いです。

しかし、大胸筋の筋線維を調査した研究によると興味深いことに大胸筋の胸骨頭は7つのセグメントに分割出来ることを示しており、大胸筋全体のうち20%ほどが鎖骨頭、80%が胸骨頭であるため、大胸筋上部は中部や下部よりもはるかに小さいです。

そして上部は上向き、中部は横、下部は下向きに流れていることから解剖学的な違いがあり、これはトレーニング法の違いを意味します。

大胸筋上部は筋繊維の向きを考えると横向きではありますがやや上方向に伸びています。そのため、腕を横に閉じる運動に加えて上にあげる運動を追加すると大胸筋上部を強く活性化できます。中部はほとんど真横に伸びているため腕を真横に閉じる運動によって活性化され、下部はやや下方向であるため横に閉じる運動に加えて腕を下に下げる運動を追加すると強く活性化されます。

とはいえ、肩関節のモーメントアームについてのシステマティックレビューでは肩関節の水平内転時に大胸筋が最大の力を生み出すことを示しており、大胸筋の水平内転運動による活性化について調べた調査では、水平内転の10~140度で大胸筋の活動が最も高いことがわかっています。大胸筋を鍛えるときに最も重要になるのは腕を横に閉じる肩関節の水平内転です。

これは大胸筋を鍛えるときの基礎ですが、トレーニングしているときこれを無視している人やこれに反しているトレーニングアドバイスをする人も少なくありません。大胸筋は3つに分解できますが、結局は水平内転がベストであるということを忘れないでください。

そして大胸筋には一般的に成長しやすい部位とそうではない部位が存在していることが科学的なデータによって明らかになっています。大胸筋では上部が成長しにくく、下部が成長しやすい傾向にあります。もちろん例外的に下部が成長しにくい人も間違いなくいますが、割合としては大胸筋は上部が成長しにくい人が多いです。

大胸筋の外見にはバランス、つまり上部と中部と下部が均等に成長していることが最も美しいため、例えば大胸筋の下部ばかり鍛えると上部が遅れてしまってバランスがどんどん悪くなっていくことが良くあることに注意してください。

大胸筋を鍛えるときのタブー

大胸筋を鍛えるためには正しい鍛え方が必要不可欠です。当たり前のように聞こえる人も多いと思いますが、実は適切なやり方でトレーニングできている人は非常に少なく、効いている感やあの人が言ってたからという正当な理由やそれを裏付ける根拠のないやり方でトレーニングしている人は多くいます。

ここから大胸筋を鍛えるときに絶対にやってはいけないタブーについて紹介します。

内側を狙う

大胸筋は上部、中部、下部に分けられますが、一部の人はこれに加えて大胸筋の内側と外側があるといいます。よくあるのが内側を鍛えるときはフライの収縮位置を重点的に行うとこの筋肉の内側を鍛えられるというものですが、研究者のmenno henselmans博士が指摘しているようにそれはほとんど収縮した位置でのパンプなどの感覚で内側に効いているように錯覚しているだけです。

こういった感覚的なトレーニングアドバイスはほとんど役に立ちません。

それでは科学的なデータではどうでしょうか。実は最近のデータを見ると内側を鍛えるヒントが隠されています。

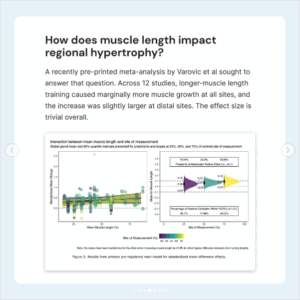

ストレッチポジションは筋肉の成長に重要ですが、これは筋肉の遠位になるほど大きくなる傾向にあります。例えばプリチャーカールとインクラインカールの研究では腕の筋肉の成長はプリチャーカールのほうが高いのは明らかですが、その差は腕の長さの70%、肩から遠い場所のほうが大きいことがわかります。

つまり裏を返すと収縮に重点を置いたトレーニングのほうが大胸筋の内側のような体幹から近い部分を鍛えられるということを意味します。

しかし、科学的なデータ全体を見るとこの傾向はごくわずかしかなく非常に小さいものであるため、内側狙いで収縮に重点を置いたトレーニングをしても近位の成長に違いはなく、逆に筋肉全体の成長を阻害する可能性が高いです。

そもそも、内側が成長しないように感じる人は筋トレ初心者の方など大胸筋の筋肉量がまだ少なかったり個人差であることがほとんどです。

解剖学的には大胸筋の内側という場所は明確には見つかっていません。内側と外側のサイズに違いが出るのは、外側には筋線維が密集していますが、内側はかなり広い範囲に伸びていることが原因です。

その証拠に内側だけ成長していて外側が成長していない人は見たことがないはずです。大胸筋の内側が欲しい人はまず大胸筋のサイズを増やしていくと結果的に内側の筋肉も付くようになります。内側が成長しない原因は内側を狙うことです。

上部 中部 下部で分ける

大胸筋をバランスよく成長させるために最も重要なのは全体を狙うことです大胸筋のトレーニングガイドではよく上部狙いの種目、中部狙いの種目、下部狙いの種目の3つで筋トレメニューを構成しようとします。

しかしこれは上部、下部を狙うことのデメリットを理解していません。

大胸筋の下部と上部はほとんど真逆の方向に向かっている筋線維であるため、上部を狙えば下部がほとんど働かなくなり、下部を狙えば上部が働かなくなります。

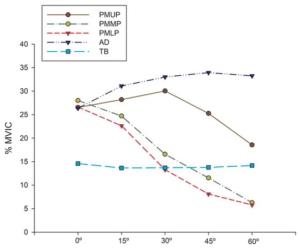

実際、ベンチ台の角度と大胸筋の活動について調べた研究ではベンチ角度30度が上部のピークですが中部と下部は大幅に筋活動が低下していることがわかります。つまり、上部狙いの種目は上部の活動を少し上昇させる代わりに下部と中部の活動を大幅に低下させていることになります。

例えば角度の強いインクラインプレス10setとデクラインプレス10setすると合計20setでも上部を10set、下部を10set鍛えていることになりますが、水平内転を使ったフラットベンチプレス20setなら大胸筋全体をはるかに高いレベルで活性化できます。結局のところ全体を鍛える種目をたくさん行ったほうが上部や下部の成長が促進される可能性がかなり高いです。

大胸筋トレーニングを上部狙いの種目、中部狙いの種目、下部狙いの種目に分けて全体を鍛えるのは大きな間違いです。効率的に筋肉を成長させたい人は上部狙い、中部狙い、下部狙いの3種類を作るのではなく中部狙いをたくさんやりましょう。

肩に負荷を逃がす

実はほとんどの人が行っている大胸筋トレーニングは大胸筋ではなく肩を鍛えています。

そんなわけないでしょと思う人も少なくないと思いますが、解剖学的な働きを考えると納得してもらえるはずです。大胸筋トレーニングで絶対にやってはいけないのは脇を閉じること。これをすると肩にかかる負荷のすべてが逃げます。

大胸筋を最も働かせる運動は腕を閉じる運動です。例えばフロントレイズで大胸筋を鍛えようとする人はいません。これは理にかなっています。フロントレイズのように腕を上にあげる運動は肩関節の屈曲といいますが、これは三角筋の前部、そしてわずかに大胸筋の上部が活動する運動です。

このナローの腕立て伏せを見てください。腕を閉じる運動がほとんどないことがわかると思います。これは脇を閉じるとヒジが肩よりも下に配置されます。この状態でプッシュを行っても腕を上にあげているのと同じで、大胸筋に機械的な緊張はかかりません。

腕立て伏せやベンチプレスを毎日してるのに全然変わらないと悩んだことがある人は多いと思います。実際パーカーフィットネス自身も腕立て伏せを毎日やってるのに大胸筋に全く変化を感じられないこともありました。「やってるのに胸が変わらない」と悩んでいる人のフォームをチェックしてみると、ヒジが肩よりも下にあったり、脇を閉じながらダンベルを持ち上げていることがほとんどです。

必ずヒジは肩の下ではなく横に配置しましょう。これは科学的にも証明されており、ギロチンベンチプレスのように脇を開いてバーベルが自分の鎖骨のあたりに落ちてくるようにすると大胸筋の活動の上昇を確認したデータがいくつもあります。

「いやいや、脇閉じたほうが大胸筋に効くんだけど」と感じる人も多いでしょう。しかし、これは実際に効いているわけじゃなく脇閉じると大胸筋が収縮するため、代謝ストレス、つまりパンプ感を感じているだけです。

これは昔は筋肉の成長に重要と考えられていましたが、その後の研究で筋肉の成長にほとんど貢献しないものであることがわかっているので脇を開いたほうが間違いなく効果的です。

大胸筋に負荷を集中させるためには脇を開いてヒジが肩の横に配置されるようにしましょう。これができているかどうかで大胸筋トレーニングの効果は大きく変わり、逆に脇を閉じていたり、ヒジが下にあるトレーニングは肩トレで、これで大胸筋が成長するはずがありません。

負荷を上げない

トレーニング初心者の人にトレーニング指導をさせていただいているときパーカーフィットネスが強調するのは「負荷を上げる」というものです。

トレーニング経験のほとんどない人はバーベルベンチプレスがおおよそ30kgでもかなりきついと思います。ここで多くの人がやってしまうミスはこの30kgを毎日持ちあげることに意識を向けて、30kgを増やそうとあまり考えないことです。

2022年の4月に公開された研究では筋肉量と筋力において相関係数0.95という非常に強い関係性がみられ、トレーニングと同時に筋力を伸ばす意識をすると筋肉がより成長しやすい可能性があることを発見しました。

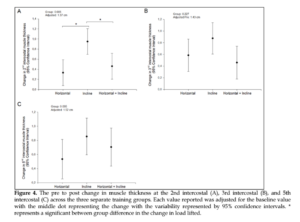

加えてバーベルベンチプレスをトレーニングメニューにした研究では24週間の研究期間で3週間ごとにベンチプレスの最大回数と大胸筋のサイズを測定したところベンチプレスの最大回数が増加すると同時に大胸筋の厚みが増加する傾向があるコトがわかりました。

そのため、自分のバーベルベンチプレス、腕立て伏せなどでもOKですが、大胸筋種目で重いウエイトに挑戦したりより多い回数に挑戦すると大胸筋の成長が促進されます。

トレーニングを始めたばかりの人は重量を増やすのが怖いという人もいると思います。確かにウエイトトレーニングの事故は少なくありません。ただ、重量の増やし方によって非常に安全に行うことが可能です。例えば50kgを1回持ち上げられた人が、次55kgに挑戦することは非常に危険です。

これはつぶれるリスクが非常に高いためです。ウエイトトレーニングの事故はほとんどの場合この潰れたとき、持ち上げる前に自分の限界が来てしまったときに起こります。

ただ、50kgを10回持ち上げる人が52.5kgに挑戦するのは先ほどの方法よりもはるかに安全です。50kgが10回持ち上げられる時点で52.5kgが1回もできないということはほとんどないので例えば5回持ち上げてみて、「次無理そう」と思ったらやめればいいだけです。基本的には5rep以上は出来る負荷がおすすめです。

そして、セーフティバーをつけるのも非常に効果的です。例えばバーベルベンチプレスをするときは必ずセーフティバーを設定しましょう。これだけで事故が予防できます。

少しずつでもいいので重量を増やしていくと、大胸筋の成長が大きく変わります。

ストレッチを殺す

筋肉の成長を最大化する方法について、レビューでは非標的筋の関与に加えて「筋肉が完全に伸びる可動域を採用する」ということが示されています。

大胸筋の厚みを作る最強の種目を聞くと90%近い割合でバーベルベンチプレスという答えが返ってくると思います。この種目はかなり長い間ボディビルダーをはじめ多くのトレーニーに親しまれてきた胸のトレーニング種目ですが、近年の科学的データではこの種目よりももっと効果的なトレーニング種目があることを裏付けています。

バーベルベンチプレスは大胸筋にとって代表的な種目ですが大きな欠点があります。それは筋肉を最大まで伸ばせないこと。例えば最近行われた研究では一般的なレッグエクステンションの背もたれを倒して少しのけぞった状態でレッグエクステンションを行うだけで大腿直筋の成長が2倍以上になったことを示しています。

これは体を後ろに倒すと股関節が伸展して大腿直筋がより強く伸ばされるためです。つまり大胸筋トレーニングでも最大筋肉を伸ばす種目を選ぶだけで筋肉の成長効果が大幅に上がります。

このことを考えると一般的なストレートバーでのバーベルベンチプレスは大胸筋が最大まで伸びる前にバーが体に当たってしまうため筋肉を十分伸ばせないことが考えられます。これと同様に非常に多いトレーニングが30kg、40kgのダンベルを使っていてほとんどダンベルを下げていないトレーニング。

これをやっている人が非常に多いです。確かにこれをすれば収縮位置のみで筋肉を働かせられるため「効いてる感」は強いです。しかし、ダンベルプレスではダンベルが自分の大胸筋と同じ高さになるまで下げたり、フライでは最低でも自分の肩の位置よりも腕が後ろに引かれることが重要です。

エゴリフターのように自分の力を見せつけるために重いダンベルに挑戦しても、ほとんどウエイトを動かしていなければ意味がありません。ストレッチのない30kgのダンベルプレスよりも15kgのダンベルプレスでしっかり大胸筋を伸ばしたほうが間違いなく成長します。

最強種目

それではここから科学的なデータを基にした最強種目を紹介します。先程解説した通り、大胸筋を効果的に鍛えて最短で成長させるためには全体を鍛える100%水平内転がベストですが、大胸筋という筋肉の性質上、注意しなければならないポイントもあるので必ず抑えておきましょう。

腕立て伏せ

腕立て伏せは冒頭でも紹介したように世界で最も有名なエクササイズのひとつです。

このトレーニングで本当に筋肉はつくのでしょうか。ワンパンマンのサイタマは腕立て伏せを行うことで圧倒的な力を付けましたが、皆さんにとってはどうでしょうか。

2017年の研究ではトレーニング経験のない被験者が週に2回、3setの腕立て伏せを行ったところ大胸筋の厚みが18.3%増加し、3mm厚みがついたことを示しています。

腕立て伏せでメインになる運動はヒジ関節の伸展と肩関節の水平内転でフラットベンチのプレスとほとんど変わりませんが、腕立て伏せはベンチプレスと違って、バーベルも、ダンベルも、ベンチ台も必要がない点がポイントです。

加えて腕立て伏せでプッシュアップバーを使うと体を深く沈められるため大胸筋をより強く伸ばすことができます。大胸筋を成長させる腕立て伏せをするときは2つのポイントに注意してください。

まず、プログレッシブオーバーロード。一般的に初心者の人が腕立て伏せをすると2~3か月までは順調に筋肉をつけることができますが、ある時急に腕立て伏せの効果が無くなってしまう傾向にあります。これは腕立て伏せが簡単になり過ぎてしまうことです。

ある調査によるとトレーニングレベルが普通と評価される男性は平均して15〜20回腕立て伏せを出来ることがわかっています。そのため、トレーニング初心者の人にとっては自重の腕立て伏せは十分なトレーニングになります。しかし、先ほど紹介した8~50repの範囲を超えてしまうとトレーニング効果が大きく落ちてしまいます。

その場合は負荷を上げましょう。最も簡単で効果的なのはバックパックやウエイトを背負ってトレーニングすること。これをすれば単純に可動域全体で余計な要素を加えることなく負荷を上げることができます。

もうひとつは肩に負荷を逃がさないこと。このナローの腕立て伏せを見てください。腕を閉じる運動がほとんどないことがわかると思います。この状態でプッシュを行っても腕を上にあげているのと同じで、大胸筋に機械的な緊張はかかりません。

プッシュアップバーを使った腕立て伏せの紹介や広告では9割型ニュートラルグリップでの腕立て伏せですが、最初にも話した通りこういった脇を閉じた腕立て伏せは肩に負荷がほとんど逃げるため効果的ではありません。必ず横向きにしましょう。そうすれば脇が開いて肩関節の水平内転が強くなります。

プログレッシブオーバーロードとプッシュアップバー、そして完全な水平内転ができていれば腕立て伏せは最強の大胸筋トレーニングになります。

インクラインダンベルベンチプレス

インクラインのダンベルプレスがフラットバーベルベンチプレスよりも大胸筋全体を成長させる最強の種目である理由がいくつかあります。まず先ほど紹介したようにダンベルであるため大胸筋が最大まで伸ばされます。

必ずダンベルプレスでは自分の限界までダンベルを下げて大胸筋を伸ばしましょう。

そして、非常に重要なポイントですがインクラインのプレスのほうがフラットベンチでのプレスやフライよりも水平内転が強い可能性があります。menno henselmans博士は一般的なフラットベンチでのプレスが完全な水平内転ではないことを指摘しています。

大胸筋を鍛えるときほとんどの人は肩甲骨を寄せて胸を張ります。これは大胸筋トレーニングでの可動域とケガの予防として重要なテクニックであるため、大胸筋トレーニングではこれを行う必要がありますが、これをするとアーチが必然的につくられます。

フラットベンチでのプレスやフライは確かに物理的な負荷の向きを考えると水平内転です。体は完全に地面と平行であり、ここから垂直真っすぐにプレスをすれば水平内転です。しかし、ここでアーチがつくられると大胸筋が上を向くため、真っすぐプレスをしているつもりでも大胸筋とプレス角度を考えるとデクラインプレスになってしまっていることがわかります。

menno henselmans博士はこれが多くの人が上部が遅れてしまう理由の一つだと考えています。

そのため、角度をつけたほうが水平内転となり大胸筋全体が強く活性化される可能性があります。このことを考えるとダンベルプレスやバーベルプレス以外にも、ダンベルフライやケーブルフライでも同じことが考えられます。多くの人は肩甲骨を寄せてブリッジを使うのでこれによって下部を集中的に鍛えているのかもしれません。

そしてインクラインプレスを推奨するもうひとつの理由は大胸筋上部が遅れやすいため優先的に鍛える必要があります。2020年のブラジルで行われた研究ではスミスマシンを使ったフラットベンチプレスとインクラインベンチプレスにおける大胸筋の筋肥大効果を調査しました。大胸筋を上部、中部、下部の3つに分けて筋肉の成長を調べたところ、一般的な常識に反して両方のベンチプレスでの大胸筋下部の成長効果は同じでした。

しかし、上部の成長はインクラインベンチプレスのほうが大きく、大胸筋全体の成長としてはインクラインベンチプレスのほうが効果的でした。

これはひとつの研究であり、十分ではありませんが、milo wolf博士はこの研究を基に上部を優先させる必要性があると主張しています。大胸筋のバランスとして上部の成長が遅れる傾向にあるため、大胸筋トレーニングでは全体を鍛える種目と上部を鍛える種目の2種類を取り入れるとバランスよく成長します。

下方向のプレスや高い位置から引っ張るケーブルクロスオーバーは大胸筋にとって代表的な種目ですが、下部の成長が遅れている人には別として、それが必要な人はあまりいません。下部が特別遅れているわけでもない人がこういった種目をやると上部のトレーニング量が大幅に減るため、この筋肉の成長がどんどん遅れることになります。

この3つの理由を基に、インクラインのダンベルプレスがおそらく大胸筋にとって最強の種目です。

この種目を行うときに重要になるのはベンチ角度です。

ベンチ台の角度が強すぎるほど肩関節の屈曲運動が強くなるため、理論的には角度が高いほど大胸筋上部は活性化されると考えられますが、先程解説した通り、ある地点でその効果は大幅に低下します。

3つの科学的なデータを基にすると大胸筋上部の遅れを実際に強く感じていて最短で上部を成長させたい人は30~45度がいいと思いますが、そうではない場合、全体をバランスよく成長させたい人は15度がおそらくベストでしょう。

ベンチ角度をわずかに上げる程度で十分です。そして先程紹介したようにブリッジを作ると大胸筋が上を向くため過度なブリッジには注意してください。大体の目安として大胸筋の中部、乳首の上のあたりが地面に対して平行になる角度がおすすめです。

ダンベルベンチプレスをしてる人に特に多いのがしっかりダンベルを下まで下げていないことです。かなり高重量のダンベルを簡単に持ち上げている人のフォームを見るとほとんどの人が肘が90度になる位置でストップしています。あなたが重いダンベルを扱っている自分を自慢したい、見せびらかしたい場合は別ですが、筋肉の成長に重点を置きたい場合必ずダンベルは最低でも自分の大胸筋を同じ高さ、出来るだけ限界まで下げましょう。

ダンベルを下げるほど大胸筋が伸ばされトレーニング効果も飛躍的に高くなります。

そして、脇を閉じすぎないこと。ダンベルプレスのストレッチ不足と同じくらい多いのが脇を閉じながらプレスをすること。プレスやフライでは脇を閉じるほど肩関節の屈曲になり、開くほど水平内転に近くなります。

肩関節の屈曲が強すぎることになり、大胸筋の中部や下部はもちろん上部の働きまで弱めてしまう可能性があるので脇は完全に開きましょう。

目安として真横から見たときにダンベルで自分の肩が見えなくなるのがベストです。

ベンチ角度を15~30度に設定して上部をわずかに優先させ、ダンベルを限界まで下げます。そして脇を開いて水平内転ができていれば大胸筋の成長にとって最高の種目です。

筋トレメニュー

大胸筋を成長させるとあなたの体つきが大きく変わります。男性の場合は大胸筋だけを成長させるだけでもかなり変わります。それくらい外見にとって大事な筋肉です。この部位をバランスよく成長させるためには全体を鍛える種目がベストですが、上部が遅れやすいため全体を鍛えながら上部を少し優先させるくらいのトレーニングがベストです。

基本的に大胸筋が最大まで伸びる種目、ケーブルやダンベルのフライもおすすめですが、ゆるやかなインクラインのダンベルベンチプレスは特におすすめの種目です。

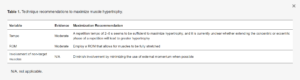

最新のメタ分析によると筋肉を効率的に成長させるためには初心者の人は5set程度で十分ですが中級者以上の人は11-18setが1週間で必要になり、停滞を感じている人やもっとレベルの高い人は30set、40setで鍛える必要があります。

そのため、まずは1週間で15set前後を目標にしてトレーニングしていきましょう。そして大胸筋の停滞を感じていたり、「大胸筋はほかの筋肉よりこだわりたい、デカくしたい」という方は30setを超えるトレーニングボリュームで鍛えるとメタ分析にもある通り筋肉が成長します。

そして、そのセットの質も重要です。セットの質を低くする、やってはいけないことは1日で大胸筋を集中的に鍛えること。効率的に筋肉を成長させたい人は3~5setを高頻度で行うと筋肉がより成長するという数多くのデータがあります。

数か月前に行われた最新の研究でも同じ日に同じ部位を鍛えるとセットの質が悪くなり、11setを超えると完全に停滞してしまうことがわかりました。例えば胸の日を作って20set大胸筋を鍛えている人は12set目以降は筋肉の成長にほとんど貢献しないジャンクボリュームをただやっていることをメタ分析は裏付けています。

そして意外と見落としがちなのがプログレッシブオーバーロードです。パーカーフィットネスがおすすめするのはダンベルプレスで5回持ち上げることが出来たらもっと重いダンベルに挑戦する方法です。これをすれば最短で自分の力を伸ばして大胸筋の厚みも構築できます。

しかし高重量以外も重要です。いくつかの研究では高重量よりも低重量高回数でトレーニングしたほうが筋肉が成長する可能性が高いことを示すいくつかのデータがあります。高重量だけにならず、20rep以上の低重量も使い分けてください。

コメント