大胸筋下部のラインが欲しいならこれをやれ!絶対やるべき最強種目と筋トレ法を科学的に徹底解説!

大胸筋下部を鍛えるとき、デクラインベンチプレスをしてはいけません。

「ベンチプレス100KG持ち上げられるようになったけどなぜか大胸筋が成長してない」

「自分と同じくらいのレベルのはずなのに友達のほうが大胸筋がデカく見える」

大胸筋という胸にある筋肉はおそらくあなたの外見を最も変える筋肉のひとつです。あなたを正面から見たとき真っ先に目に入るのは大胸筋であり、「あの人は筋肉がある」と判断されるのは8割近くは大胸筋といってもいいでしょう。

しかし実はトレーニングを頑張っても大胸筋が成長しているように感じられない人がいます。この最大の原因は大胸筋下部の成長が止まってしまっていること。例えば絵に影を作るだけでより立体的に見えるように、大胸筋下部の影を作ると大胸筋が立体的に見えて厚みが強調されます。

ただこのラインをつけることは意外と難しく、頑張ってトレーニングしてもなかなかこの影が出ない人もいます。そしてこの筋肉の性質を理解していないと一生懸命トレーニングしても筋肉はなかなか成長しません。逆に正しく鍛えれば大胸筋のラインを短期間でつけられることを科学的なデータは裏付けています。

解剖学

大胸筋の鍛え方を知る前にまずは大胸筋がどんな筋肉なのかについて理解を深める必要があります。鍛え方のほとんどは解剖学的な運動を基にされているものがほとんどであり、この解剖学的な働きを知らないと知識をトレーニングにいかせられなくなることもあります。

そのため、どんな筋繊維があるのか、そしてその働きくらいは知っておきましょう。

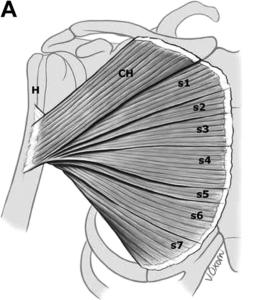

大胸筋はすべて上腕の外側に挿入されていますが起源はかなり広範囲です。鎖骨から上腕に向かって伸びている筋繊維もあれば、胸骨から伸びている筋繊維、肋骨から伸びている筋繊維もあり、非常に広い範囲をカバーします。

一般的には鎖骨から伸びている筋繊維を鎖骨頭、胸骨から伸びている筋繊維を胸骨頭、と分離して、これを大胸筋の鎖骨頭ではなく上部、胸骨頭を中部、下部と言い換えて3つに分類することが多いです。

しかし、大胸筋の筋線維を調査した研究によると興味深いことに大胸筋の胸骨頭は7つのセグメントに分割出来ることを示しており、大胸筋の下部はs6,s7と考えることができますが、下部のラインを作るのはs7です。

とはいえ、上部は上向き、中部は横、下部は下向きに流れていることから解剖学的な違いがあり、これはトレーニング法の違いを意味します。

大胸筋下部は筋繊維の向きを考えると横向きではありますがやや下方向に伸びています。この筋肉の横方向の運動は肩関節の水平内転という腕を真横に閉じる運動、下方向の運動は腕を下にさげる内転や伸展です。

そのため、下部を強調させるためには横に閉じる運動に加えて下にさげる運動を追加すると大胸筋下部を強く活性化できると考えられます。

大胸筋下部が成長しない原因

大胸筋下部は腕を閉じる運動と下げる運動の両方を使うと鍛えることができますが、この筋肉のトレーニング法でこんな事をみなさん一度は聞いたことがあると思います。

「大胸筋下部は狙う必要がない」

「フラットベンチプレスなど中部を鍛える種目をやれば十分」

確かに、下部を狙ったトレーニングをしなくても下部が成長して、十分な影ができる人もいます。

2013年の研究ではトレーニング経験のない男性にフラットバーベルベンチプレスを10回3setを週3回合計24週間実行させました。24週間後、被験者の大胸筋のサイズを上部中部下部の3つに分類して調査したところ、上部は+36.3%,中部は+37.3%,下部は+40%の筋肥大効果が確認され、フラットバーベルベンチプレスでは下部が最も成長することがわかりました。

科学的データに基づくと大胸筋下部はフラットベンチプレスなどの水平内転のみを行う種目で十分であることを示していますが、実際大胸筋下部が成長しにくい人もいます。この矛盾した結果の理由は主に遺伝、個人差です。

人間は大体同じようにできていますが、完全に同じではありません。体の柔らかさや骨格、サイズによって同じトレーニングでも筋肉のつき方に違いが出ます。

2008年の研究では200人の被験者に股関節の屈曲可動域テストを実施したところ、最も柔らかい被験者と最も体が固い被験者では可動域に60度もの差があったことを示しており、2019年の研究ではトレーニング中の大腿四頭筋の筋活動は被験者によってある程度の差があったことを示しています。

大胸筋下部はフラットベンチプレスで十分という人もいますが、これは一部の人にとっては適切ではない可能性があります。大胸筋下部のラインがつきにくい人はおそらく肩関節の水平内転で下部を活性化させることが苦手な人である可能性があります。こういった人が特別なことをしなくても下部のラインを作ることができる人と同じことをしても思ったように結果が出ない可能性があります。

自分の大胸筋下部の成長具合については、自分の体重と同じだけのバーベルベンチプレスが持ち上げられるようになっても下部のラインがほとんどできていない人は遺伝的にまたは得意不得意によって下部の成長が遅い可能性が高いです。

こういった下部がつきにくい人がそうではない人のトレーニング法を参考にしたり、真似をすると大胸筋下部の成長にかなりの時間がかかったり頑張っているのに結果が出ないと絶望してしまうことがあります。

ここからは最短で筋肉を構築するための3つのポイントを解説します。

大胸筋の下部の鍛え方

大胸筋のラインを作るためには下部を正しい鍛え方でトレーニングする必要があります。当たり前のように聞こえる人も多いと思いますが、実は適切なやり方でトレーニングできている人は少なく、主観的な感覚や科学的根拠のない情報を鵜呑みにしてしまう人は多くいます。

ここから科学的な事実を基にした鍛え方を紹介します。

上部を鍛えない

大胸筋下部を成長させるためのカギとなる種目はインクラインプレスやロウプーリーケーブルクロスオーバーなどの大胸筋上部を鍛える種目です。

みなさんの胸トレでの大胸筋下部の成長率を増やす最も簡単な方法があります。それは上部を鍛えないことです。

インクラインプレスをはじめとした上部狙いのトレーニングは大胸筋下部のラインを作りたい人にとっては最悪に近い種目です。というのも下部と上部は正反対の筋繊維です。上部は肩から鎖骨に向かって上方向に伸びる筋繊維ですが下部は肋骨に向かって下方向に伸びる筋繊維であるためお互いの向きは反対に近いです。

この運動をするとたとえ大胸筋トレーニングと認識していても下部に負荷はほとんど入っていません。

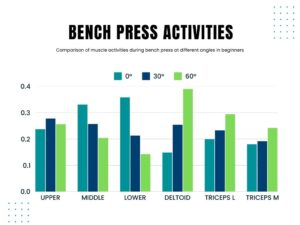

その証拠にベンチ角度と筋肉の活性化について調べた研究ではベンチ角度を少しインクラインにするだけで大胸筋下部の働きが大きく下がっていることがわかります。

これは最新の研究でも証明されています。2025年の1月、日本で行われた研究では被験者がベンチ角度0°、30°、60°の3つの角度でベンチプレスを行ったところ筋肉の活動は中部と下部で0°が最も高く、角度を増やせば増やすほど下部の活動が弱くなっていくことがわかります。

そのため、下部を成長させたい人がまずやることは下部に負荷がほとんどかからない上部の種目を辞めることです。実はほとんどの人が知りませんが、これが下部を成長させる最も効果的な方法です。下部を最短でデカくしたい人はフラットベンチプレスなどの中部、全体を鍛える種目と下部を鍛える種目の2種類で鍛えましょう。

筋肉を伸ばす

筋肉の成長を最大化する方法について、レビューでは非標的筋の関与に加えて「筋肉が完全に伸びる可動域を採用する」ということが示されています。

大胸筋の下部のラインを作る最強の種目を聞くと90%近い割合でデクラインバーベルベンチプレスという答えが返ってくると思います。この種目はかなり長い間ボディビルダーをはじめ多くのトレーニーに親しまれてきた胸のトレーニング種目ですが、近年の科学的データではこの種目よりももっと効果的なトレーニング種目があることを裏付けています。

バーベルベンチプレスは大胸筋にとって代表的な種目ですが大きな欠点があります。それは筋肉を最大まで伸ばせないこと。例えば最近行われた研究では一般的なレッグエクステンションの背もたれを倒して少しのけぞった状態でレッグエクステンションを行うだけで大腿直筋の成長が2倍以上になったことを示しています。

これは体を後ろに倒すと股関節が伸展して大腿直筋がより強く伸ばされるためです。つまり大胸筋トレーニングでも最大筋肉を伸ばす種目を選ぶだけで筋肉の成長効果が大幅に上がります。

このことを考えると一般的なストレートバーでのバーベルベンチプレスは大胸筋が最大まで伸びる前にバーが体に当たってしまうため筋肉を十分伸ばせないことが考えられます。特に、インクラインベンチプレス、フラットベンチプレスよりもデクラインのものはより早い段階でバーベルが体に当たってしまうため大胸筋下部を伸ばすことができません。

これと同じでプルオーバーも大胸筋を成長させるのに効果的ではありません。この種目は大胸筋下部を鍛えられますが、腕が閉じた状態を維持するため大胸筋がずっと収縮した状態になるため、筋肉の成長効果は高くない可能性が高いです。こういった種目よりもこの後に紹介する最強種目を行ったほうが間違いなく成長します。

肩を連動させる

そして、意外と多くの人が見逃しているのが肩の運動。実は下部を鍛えているのにラインができない人の中でこの肩の運動が適していないことが原因である人は少なくありません。

大胸筋下部を鍛えるときはただ腕を下に下げればいいだけという認識では成長しません。

必ず、スタートで肩を上げてフィニッシュで下げるようにしましょう。これができていないと大胸筋の下部をうまく使うことができません。

というのも大胸筋下部は肩関節から肋骨にまたがっている筋肉です。腕を下げる運動で活動するといいましたが、細かく言うと大胸筋は肩関節にまたがるため肩がすくんでいると仮に腕を開いていても肩が低い位置にあるため下部の筋線維が最大まで伸びていません。

特にストレッチポジションは先ほど解説したように筋肉の成長にとって重要です。

例えば肩を下にさげた状態を維持して行うケーブルクロスオーバーやデクラインプレスでは大胸筋が最大まで伸びません。そのため、腕を開いたり閉じたりすることはもちろんですが、肩を使って筋肉をより伸ばすことが重要です。

大胸筋下部を鍛えるときは「上部の種目をやめる」「下部の筋肉を最大まで伸びる可動域を必ず含める」「腕を動かすだけではなく肩と連動させて下部をより強く働かせる」

下部を鍛えているのに成長しないと感じている人はかなり高い割合でこの3つのポイントどれかが満たせていません。最短でラインを作りたいなら必ず意識してください。

最強種目

大胸筋下部は筋繊維が上から下に伸びているため腕を上から下に下げる運動で最も強く活性化されます。そのため、大胸筋下部を狙うためには腕を閉じる水平内転に加えて上から下に引っ張る運動も追加する必要があります。

大胸筋下部の代表的な種目としてはデクラインのプレスがあります。これはインクラインベンチプレスと逆に角度をつけることによって下部を狙う方法です。確かに脚を上げたり背中を下げることによって真横に行っていた運動に下方向の運動が追加されるため下部がより活性化されます。

2016年に行わ!れたEMG研究ではベンチ角度-15度のデクラインベンチプレスと0度のフラットベンチプレスでは大胸筋下部の筋活動は変わらなかったことを示しています。

デクラインプレスは確かに下部にとって理にかなった運動ですが、実は科学的な研究を見るとデクラインプレスはフラットベンチプレスよりも大幅に大胸筋下部を刺激できるかといわれると微妙なところがあります。

特にフラットベンチプレスでも大胸筋下部がしっかり発達する人は別ですがフラットベンチプレスでは足りない、成長しないという人にはデクラインベンチプレスでは機械的な緊張が足りない可能性が非常に高いです。

そのため、大胸筋の上部はベンチを少し上げるなどの少しの変化で筋肉の活動が変わりますが、大胸筋の中部と下部は非常に近い存在であるため、少しの変化では筋肉の活動を変えられないと思います。大胸筋下部を狙うときはより内転運動を強調しましょう。つまり、少しだけデクラインにするとかではなくもっと角度をつけて下方向へのプレスだったり上から下に引っ張る運動をもっと強くすると下部に刺激が入りやすくなります。

フラットダンベルベンチプレス

下部のラインを最短で作りたい人がまず最初にやるべきことは上部のトレーニングをやめること。フラットベンチのプレスは大胸筋全体にとって最強の種目です。

最短でラインを作りたい人がやってしまうよくあるミスは下部狙いの種目を集中的にやることです。確かにこれは大胸筋下部のみの発達にはいいかもしれませんが、結果的に下部狙いの種目は先ほど解説したように上部の働きを極端に減らします。

つまり、あなたの下部のラインがつくときには上部の発達がかなり遅れている可能性が高いため、結局また上部を優先的に増やす必要があります。そのため、パーカーフィットネスはすべての種目を下部狙いにすることはおすすめしません。

最新のデータに基づくとフラットベンチのプレスはインクラインのプレスと大胸筋の上部はほとんど変わらないため、この種目をやっていれば下部だけが成長して、ラインがついても上部が遅れるということはないでしょう。

ダンベルプレスはバーベルのプレスよりも優れている点がいくつかあります。まず、ストレッチポジションを考えるとバーベルのプレスよりもダンベルのプレスのほうが大胸筋を伸ばすことができます。

一部のチェストプレスマシンもダンベルプレス同様に大胸筋を最大まで伸ばすことができますが、ほとんどのマシンはダンベルよりも大胸筋を伸ばすことができません。設計上大胸筋を伸ばす前にストッパーに当たってしまったり可動域を制限されているため、ほとんどの人にとってはマシンよりもダンベルのほうが適しています。

注意点としてダンベルベンチプレスをしてる人に特に多いのがしっかりダンベルを下まで下げていないことです。かなり高重量のダンベルを簡単に持ち上げている人のフォームを見るとほとんどの人が肘が90度になる位置でストップしています。

しかし、これをすると筋肉の成長効果はリアルに半分程度になります。スポーツサイエンティストのmike israetel博士も言う通り、ハーフダンベルプレスは筋肉ではなくメンタルだけを鍛えてるようなものです。あなたが重いダンベルを扱っている自分を自慢したい、見せびらかしたい場合は別ですが、筋肉の成長に重点を置きたい場合必ずダンベルは最低でも自分の大胸筋を同じ高さ、出来るだけ限界まで下げましょう。

ダンベルを下げるほど大胸筋が伸ばされトレーニング効果も飛躍的に高くなります。

ケーブルクロスオーバー

そして下部を狙う最強種目は高い位置から引っ張るケーブルクロスオーバーです。高い位置から引っ張ることで肩関節の内転が強くなり、大胸筋下部の刺激が強くなります。

科学的な筋電図分析では高い位置から引っ張るケーブルクロスオーバーは胸の高さから横に引っ張るものよりも大胸筋下部を強く活性化させていることがわかります。一般的なデクラインプレスよりも下部が働く内転がはるかに強いため、フラットベンチプレスだと下部が成長しないという人にはぴったりです。

ただし、ケーブルのフライには注意するべきポイントがいくつもあり、間違ったやり方をしている人も非常に多いので注意してください。

まずはケーブルは可能な限り高い位置に設定しましょう。これによって内転運動が強くなります。そして、マシンから離れすぎたり、脇を閉じながら行うとせっかく下部を鍛えるためのトレーニングが無駄になってしまうので脇を開いて行いましょう。

もう一つ重要なポイントですが、大胸筋を鍛えるフライをするときは幅の狭いケーブルマシンを使うのがおすすめです。

これはストレッチポジションに由来しています。

大胸筋に限らず筋肉の成長において最も重要なのはストレッチポジション。つまりここで前から後ろへの負荷が必要ですが、幅が広いものは横向きの負荷に近く、収縮可動域で最も負荷がかかるようになり、狭いものにすれば腕を広げたときとほぼ同じような広さになるため大胸筋に最大のストレッチがかかります。

幅の狭いマシンを使うとおおよそ腕が体の前に来たら負荷が無くなったりケーブルが体に当たるため、ここでストップすればOKです。手をくっつけたりする必要はありません。必ずストレッチポジションでは腕を限界まで上げて肩も同じように連動させましょう。

大胸筋下部のラインを作るだけで大胸筋の見た目が全く違います。おそらく大胸筋を目立たせたい場合、この筋肉が最も重要です。

大胸筋下部のラインを作る最強種目はフラットベンチのダンベルプレスと高い位置から引っ張るケーブルクロスオーバー。この2つでメニューを組めば下部を優先させながら全体を発達させることが可能です。

先日の動画でも紹介したように最新のメタ分析によると筋肉を効率的に成長させるためには1週間で15set前後を目標にしてトレーニングしていきましょう。そして大胸筋の停滞を感じていたり、「大胸筋はほかの筋肉よりこだわりたい、デカくしたい」という方は30setを超えるトレーニングボリュームで鍛えるとメタ分析にもある通り筋肉が成長します。

そして、そのセットの質も重要です。セットの質を低くする、やってはいけないことは1日で大胸筋を集中的に鍛えること。効率的に筋肉を成長させたい人は1日で胸の日を作って20set行うよりも3~5setを高頻度で行うと筋肉がより成長するという数多くのデータがあります。

そしてトレーニング中は筋肉のストレッチを意識しましょう。ケーブルクロスオーバーで腕を限界まで上げることはもちろんですが肩を使って大胸筋下部をより伸ばしましょう。ストレッチポジションでは肩をすくませるように上にあげてフィニッシュでは下げて収縮させます。

コメント